レビューのご投稿は商品ページごとに設置しあるフォームよりお願いします。

現行販売商品についてはお写真付きのレビューを送っていただいた場合500ポイント贈呈させていただいております。ご投稿いただいたお写真とレビューは弊社の公式Instagramに英訳投稿させていただく場合がございます。(販売終了商品、Amazon商品につきましてはポイント贈呈はいたしておりません。)

組み立て容易、音出し最高

音工房さんのサイトを閲覧し、すでにZ800組み立ての経験は有りましたが、とても時間をかけ対抗製品への苦心に共感を覚え、閲覧後キットを申し込みました、私なりの独自の音出しも考えてました。

それは高域のコンデンサを外に出し取り換え可能にして、コンデンサメーカーや価格により音にどう影響するか試したかったのです。

組み立ててすぐに音出しした感想は、NWが簡単であるがゆえに非常にスッキリしている、と感じました、まずは高感度100でした。

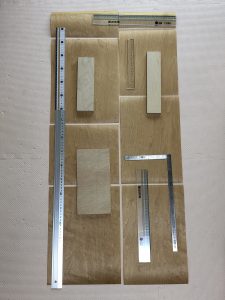

写真を添付しますが、広域用コンデンサは逆相接続ですから、-側SP端子にコンデンサを接続し、中継端子からバスレフダクトを通して(悪用!)SP内部へ、高音用SPへつなぎます。

このようにして、数種類のコンデンサーを取り換え視聴出来るようにしました。

最初はムンドルフ社です、米国やジャンセン社等も購入し取り換え比較視聴する予定です。

2wayで6dbNWゆえの簡易でVRも無いこのSPの再生音は気に入り他の38cmSPシステムは当分休みです、100万円近い他社製品に対抗〈喧嘩を売った)したと豪語するだけの音質です。

クラッシックではホールの広さや奥行きを感じ、人の声の自然さも気に入りました。

ただ、キットが安いだけにその程度の価格帯のアンプではなく、100万円クラスSPを鳴らすだけのアンプ等機器類は必要です、特にアンプは電源部がしっかりした高出力の物を用意すれば

このSPの実力を十分に発揮されると思います

音の鮮度が良く、バランスが良い

以前はD-37ESの箱にFE168SS-HPを取り付け聞いていたのですが、箱とユニットがやや合っていない感じがして、今回、このユニット専用に設計されたキットを購入し、早速組立てて聞いてみた所、周波数バランスが良くなり中域の煩さが減少したようです。ただ、以前の箱は重さが60kg以上あったのに対して今回購入して組立た箱の重さが半分になった為、重低音域が音が少し軽くなった気がします。(その分、低域のスピードはアップし、箱の取り扱いがよくなりました。)

利用した機材

プリアンプ:SU-C7000、パワーアンプ:TRX-P88S、USBブリッジ:RMP-UB1、DAC:NEO iDSD、サーバー:N1A、レンダラー:Sound genie

ソース:YMO ファイアークラッカー、井筒香奈江 雨の鼓動、イーグルス ホテルカルフォルニア、エリッククラプトン Lonely stranger 他

音の透明度と定位に満足

音楽が好きで、自分でも弦楽器を弾き音に関してそれなりの感覚は持っていると思います。

定年退職後音楽鑑賞に少し贅沢をしたくて、スピーカーをネットで探していたのですが、音工房Zさんの、ウェブページを見てこのスピーカーを作ってみたいと思いました。

これまでに、長岡鉄男さんの理論の鳥形のバックロードホーンを作って聞いていたのですが、バックロードホーン特有の低音の遅れが気になっていました。

Z800-FW168HRを思い切って注文し、ほとんど木工初心者で製作に心配があったのですが、詳しい手順書やネットの動画を見て何とか作り上げることができました。

一番苦労したのは塗装で、ラッカー塗装を何とか仕上げて完成に至りました。

スピーカーの音を初めて聞いて感じたのは、打楽器の明瞭さでした。オーケストラの音の中で、打楽器、特にトライアングルやシンバルの音が生の楽器の音に近く聞こえ驚きました。次に、ピアノの音も実際の楽器が鳴っているのに近い音で満足しています。弦楽四重奏を聞くと、四つの楽器の位置がわかるような感じでこれも素晴らしいと思いました。

今使っている機材は、MarantzのM-CR612なのでアンプをグレードアップして低域を充実するためにZ505-Trentoを追加しようと考えてます。

よござんす^_^

67歳の初期高齢者の、チャレンジでした。塗装は、水性オイルステインのホワイト。水性ニスで仕上げました。比較したのは、30年以上頑張ってるBose501z。ソースはクラシック音楽がほとんどです。置いてあるのは出窓の一角。褒められた環境ではありません。試聴すると、音のクリアさに驚愕。量感ではBoseに譲るものの、十分な低音です。

中音が厚くなる

中音がすごく厚くなる。高音、低音は変化ないようだ。中低音が厚くなるが、厚くなる分少し中音がひずむ感じがする。材質の特徴かも。ボーカル音楽なら良いと思いますがもう少しスッキリ感が欲しい感じがします。部屋のせいもあると思いますが。まあ、セッティングを考えたいと思います。音は変化します。

機材は古いです。アキュフェーズ、Ð-500L C-200L DP-70V スピーカダイヤトーン、DS-3000

浜田真理子のタウン・ガール・ブルーで視聴。

素晴らしい!想像以上の音。

使用機材:CDをリッピング⇒DNP-2500(DENON)⇒SA11(DENON)

Britten:Violin Concerto( Janinne Jansen;Berlin Phil )(YouTubeよりダウンロー

ドしたもの)

最初に鳴らしたソースは、小生の好きなJaninne Jansen の演奏が、ひと際光って感じられました。1本の弦で弾いているようなピアニッシモの音も、力強い音もそのまま鳴ってくれました。ちょっと驚きです。というか、大山氏の「クラシック向け」の音です!!

低音もしっかりと出てきています。

取り敢えず、素晴らしいプレゼントをありがとうございます。これからの聴き込みの楽しみが増えました。

外でもいい音が聞ける!

アンプ DoukoudioDouk A10

その他再生はスマホからブルーツース5もしくはRCA

軽キャンピングカーを購入したので一人旅の共に音工房zの音も一緒にと考え購入しました。やっぱり期待を裏切らない!

一応キャンピングカーなので断熱処理が良くて防音収音が予想より良く、低音中音の感じもよく気持ち良いサウンドを聞かせてくれます。以前から大型のスピーカーも購入してますが、小型もそのサイズに負けず頑張ってます。というよりさすがとしか言いようがない!このサイズでこの音量感、自然な聞き心地感は特質物です。初めて出会った特の感動を呼び起こされました!

約200時間エージング後のZ1-Livornoを聴いてみて

8月末に「エージング箱Z-DB1」にスピーカーユニットを入れ、約2週間のエージング後に完成予定でしたが、エンクロージャーの製作がどんどん遅れ、1ヶ月以上かかってしまいました。おかげで十分なエージングができました。

早速 完成したばかりのZ1-Livornoにユニットを取り付けてのレビューです。

まずは製作編から。

今までスピーカーを7台ほど作ってきましたが、すべて「3×6」か「4×8」の合板のカットから始めていましたのでキット作製は初めてです。完全自作派としてはキット作製に若干の後ろめたさがありましたが先輩諸氏の「べた褒め」のレビューを見ていると我慢できずに購入してしまいました。

もちろん、今は大満足です。

仮製作で音を聴いた時の印象でこのスピーカーは塗装せずに白木のままがイメージではないかと感じ、仕上げは白木の突き板としました。

突板はネットの「ツキ板屋GIFU」で「ハードメープル」にしました。

あまりにも種類が多過ぎてどれにするか決めるのが大変でした。

約40 種類ほどあり、それぞれに板目、柾目、杢目があるため合計100種類以上になります。

「ハードメープル」にしたのは「堅くて響きが美しい」のが特徴で、バイオリンやピアノの材料としても使用される素材だからです。

あのスタインウェイやベーゼンドルファーにも使用されています。

ちなみに私はベーゼンドルファー派です。ガッチリとした無骨とも言える音作りはジャズピアノには欠かせません。

キース・ジャレットやオスカー・ピーターソンも愛用しています。

菅野沖彦のAUDIO LAB. RECORDに「SIDE by SIDE 2」(ALJ-1092)という面白いアルバムがあります。A面をベーゼンドルファーで、B面をスタインウェイで演奏するというLPです。機会があったら聴いてみて下さい。両者の違いがスッキリわかります。

「ハードメープル」をスピーカーの突板に使用して音が良くなるとは思いませんが気分的に満足感があります。

突板のサイズは3種類ありますが45cm×90cm (実寸は46cm×96cm ほどあります) がぴったりでした。Z1-Livorno用に採寸すると写真のようにほとんど無駄なくカットできます。

アイロン用ボンド (500cc) も一緒に購入しましたが2個買ったほうが無難です。私は途中で足りなくなり慌てて追加購入しました。

「ツキ板屋GIFU」のホームページには突き板の貼り方についての動画もあります。大山さんの動画と比べると異なる部分もあるのですが両方とも大変参考になりました。

側板と天地板は突板白木のままですが、さすがに何もしないと日焼けや汚れが気になるので「白木マモール」を4度塗りしました。

「シラキマモール」といっても小林製薬ではありません。

和信ペイントの製品です。

バッフルだけは「マットブラック」できりりと決りです。

サランネットはZ1-Livornoの音のイメージから「紺」にしてみました。

アマゾンには適当なサイズがなかったためコイズミ無線のネット販売で「45cm×50cm」のものを購入しましたが二等分するとちょうど2枚分のサランネットが無駄なく作れます。

色は「紺」というよりは「藍色」に近く、白木のエンクロージャーに実によく合います。

完成したスピーカーを眺めているとまずまずの出来かなと思います。

このまま秋葉のテレオンあたりに並べておけば売れるかも。 (笑)

さて肝心の音についてですが、もう少しいろんなジャンルの音楽を聴いてからレビューしたいと思います。

ベストバイ!

Apple TV から Amazon music HD を

s.m.s.l.のDACにつないで、アンプはトライオードのルビーです。ジャズ・ボーカルなどは最高です。低音がもう少し欲しかったので、邪道かもしれませんが、アクティブウーハーを使っています。今の所、大満足です。

小型ユニットから良く低音を出している

OMM4は共立のバスレフ組立キットWP-SPMF4で聴いていました。共立の箱からでも小口径とは思えない豊かな低音が出ていましたが、所詮は小型システムという感じもありました。

本キットは購入したまま最近までほったらかしていましたが、組み立ててまず吸音材無しで音を出したところ、共立の箱より豊かな低音が出てきました。次いで適当にニードルフェルト等の吸音材を入れてみたところ量が多い方が好結果でしたので、キット付属の吸音材が多めなのもうなずけます。

最後に付属の吸音材を入れたところ音が上品になり、ミクロンウールを使った理由に納得です。

今のメインスピーカーであるZ1000-FE103Aでは気付かなかった音が聞こえることもあり、低音には限界があるものの直接聴き比べなければ、これはこれでサイズを忘れる音が聞こえます。

CDプレーヤー デノンDCD-2500NE、アンプ マランツNR-1200

板取の精度が抜群です。

仕事の合間に制作しようやく完成しました。オイルステインでマホガニー色に着色し、ウレタンニスで仕上げています。塗装のコツも動画を参考にどうにかいい感じになりました。現在は、スーパースワン(FE103olに換装)と20㎝フルレンジのバスレフと3台を繋ぎ替えながら聞き比べています。Z701-Modenaはこの中で口径は最小ですから、余裕のようなものは少々負けていますが、音の品位はとても良いですね。嫌な共鳴音や漏れが感じられませんのでスッキリしています。私のスーパースワンはそれなりに調整して中域の漏れを抑え込んでいるつもりですが、Z701-Modenaと比べると漏れが多いです。実はメインは38㎝の416-8b+アルテック299-8自作ホーン+Fostex925Aです。これと並行して長岡氏のD-58ES+TH66を使っています。スピーカー製作が楽しくていつの間にか増えてしまいました。これ以外にも作ったのですがあちこちに分散しています。今回のZ701-Modenaは品位が高いので長く使えそうです。これと比べるとスワンがちょっと厳しくなってきましたね。

なかなか いいぞ!

居間をリスニングルームとしているため部屋の各面が違った構造、材質なので音響的には

不利な環境をせめて左右だけでも整えるためBタイプを左右4枚ずつ設置しました。

スタンドは自作です。

サブウーハーは後ろへ隠れてもらいメインSPとの中低音のカブリ改善をねらいました。

FF125WK自作バスレフ+Z501がメインSPです。

録音された微細な残響音がよく再現されるようになり、音がフッと止んだ時の静けさ等、

音響的S/N比がよくなったことが感じられます。

組み立てやすい

ダボ穴があるので、ズレることなく、組み上げることができました。別売りのクランプは、購入した方がいいです。ユニットも、それほど重く無いので、簡単に組み上げることができました。音は、一言、非常にクリアです。アンプはマランツNR1200で、ソースはAmazonプライムです。満足しておりましたが、程なく、Z800を購入しました。Z800は、大きく重いので、組み上げるのに気を遣いました。こちらは、クランプが必須です。なので、Z1は組み上げの練習になりました。音はすみません。段違いで、Z800です。私の素人耳でも分かりました。

音楽そのものに没入できる再現能力、圧倒的感動!

【Z701-FE168SSHP】

6月24日試作機の試聴会の報告に続き8月5日完成品、9月22日キット版の試聴会の感想

を報告します。

試作機の強靭で生々しい再現性に魅了されてしまいましたが、ソースによっては中高

域にキツさを感じる所がありました。しかし、完成品ではそれが目立たなくなり、

安心して音楽に没入出来る様になっていました。個人のキャラに例えると身体能力が

高く頭脳明晰だけど圭角が鋭く付き合い辛かった人の欠点が一変して、寛容性に富み

安心して付き合える人に成長したという感じです。最後の試聴会はキット版のみで完

成品との比較視聴はできませんでしたが、記憶の限りでは両者に違いは無く購入にキ

ット版を決めた事に安堵しました。

試作機とキット版の音源は音工房Z様のデモCD20分と参加者持ち込みCD各5分間で様々

なジャンルを試聴しました。まず音量レベルが一般家庭では出せない様な大音量であ

る事に驚かされます。16cm(小生はこれでも小口径だと思う)にも関わらず、市販マル

チウェイSPを凌ぐ低域の延びと分解能でした。6月24日のB&Wとの比較ではクラシック

のオケ物で余裕というかスケール感で負けるものの、それ以外のジャンルではほぼ互

角、伸びやかさや抜けではむしろ勝っている様に感じました。特にボーカルがドキッ

とする程生々しく、堪らない魅力です。声の破裂音の出始め、撥音の終わりの消え入

る間際の再現性は、FE168SSHPとBHBSの組合せによる音の立ち上がりと立ち下り、微

弱音の再生能力の賜物と思っています。

8月5日の完成品の試聴会はコロナ禍のため1人試聴会となり持ち込みCDで30分間たっ

ぷりと試聴できる事になったため、小生の音質判断に使っている鬼CD

①ブル4 チェリビダッケ ミュンヘンフィル ’88 ミュンヘンガスタイクホール

終楽章末尾弦楽器群のトレモロからホルンで壮麗に全曲が締め括られる所まで

②ドボ弦SQ作品12アメリカ ヤナーチェクSQ ’90 富山入善コスモホール

第2楽章と第3楽章の冒頭

で試聴させていただきました。いずれもマイクを直接録音機に繋いだ様な生々しい

録音ですが、残念な再生機器だと響きの薄い凡庸な録音に聞こえてしまいます。

まず①で特筆すべきは、ホールの残響音が楽器個々のパートと結び付きピッとフォ

ーカスして再現されていた点で、SP間に漫然と漂う従来SPの響きとは大きく趣が異

なりました。異次元体験と言ってもいいかもしれません。チェリビダッケのこの演奏

は極端なpppと遅いテンポの演奏で、この曲のイメージとしては納得できるものでは

ありませんでしたが、Z1000-FE168SSHPによる再生では、ホールの響きが個々に元の

楽器一つ一つと結び付けられて綾を成す音響のタペストリーが編まれていき荘厳な音

響空間に身を委ねる事が出来ました。嗚呼!チェリビダッケは、こういう芸術表現を

したかったんだとしみじみ感じ入りました。チェリビダッケが生前レコーディングを

一切許可しなかったのも、こういう再生能力を経験する機会に恵まれなかったためか

もしれません。改めてオーディオ機器の技術の進歩に感じ入った次第です。

②ではカルテットの掛け合いの妙、未発の音や気合いまでが感じられ、奏者の情念

までリアルに伝わります。もうこれ以上のSPシステムは要らないと思いました。

最後に中高域を減衰させるネットワークLを加えた試聴を行いました。①の豊かで清

澄な響き、②の未発の音は全て消え失せ、普通のSPシステムに激変してしまいました。

例えて言えば、高速ハイウェイを疾走していたスポーツカーが一般道に降りて軽自動

車に変身してしまった様な感覚です。たった1個のコイルが直列に入っただけで、これ

だけの変化が起こるとは驚きです。このネットワーク化を音工房Z様がオプション化

しなかったのも当然だったと思います。

去年のマーク-OMMF4といい今年のFos-FE168SSHPといい、そして音工房Z様御提供の

BHBSによるSPシステムに、オーディオ再生能力の目覚ましい進歩を実感しました。

もう、若き日の憧れ、ノスタルジィーとは決別します。前を向き新たな一歩を踏み

出します。

16cmフルレンジバックロードの進化形

【Z701-FE168SSHP】

まずデモ音源の最初のホテル・カリフォルニアからして低音がよく自然に出ているのがわかりました。

自分が使っている長岡鉄男先生のD37-FE168ESで再生の難しい音源を持参しましたが、見事に上手く再生出来ていたように思います。

まずバックロードホーンでは低域の遅延からかボーボーなりがちなコントラバス。齋藤順Voclassic NightのDSD5.6ハイレゾ音源ではボーボー音を気にさせなかったです。

藤田恵美カモミールベストオーディオではバックロードホーンではホーン鳴きでギターの音がドロドロと鈍る感じがするが、そこもすんなりと再生していました。

最後に大編成オーケストラ。かつてギネスブックにのった150人クラスの和洋楽器編成、ビクターXRCDの優秀録音、佐村河内守(新垣隆自作指揮)交響組曲ライジングサンのスケール感もよく出ていたし、分解能もなかなか見事だったと思います。

時間がゆるせぱ御社の最も売れ筋といわれるZ800-FW168HRと比較視聴できたらより良かったかと思いました。

遅くなりましたがどうもありがとうございました。

自作スピーカーの音に感動

Z800-168HRのウーファーとして使ってるんだけど、とにかく素晴らしい

今 完成品の再販を懇願中

完成度の高さを感じました

【Z701-FE168SSHP】

当日は視聴したい3曲を5分に編集してCDで持参しました。

Bass OutlawsのIllegal Bassのアルバムから3 Kinds of Bassを視聴しました。

「低音の無法者」が演奏する「違法な低音」のアルバムから「3種類の低音」と言う曲になります。

自宅では、TANNOYの15インチで聴いておりますが、Z701-FE168SSHPは15インチに迫る迫力あるBASSを聴かせてくれました。

2曲目は、マドンナのMadame XからDark Balletを視聴しました。

小型のシステムではハイ上がりでうるさく感じる曲ですが、中盤の低音とバランスよく聴けました。

3曲目は、イ・ムジチ合奏団/フェリックス・アーヨでヴィヴァルディの「四季」 から「秋」を視聴しました。

T90A-SEの高音が心地よく、これは完全にTANNOYを凌いでおり完成度の高さを感じました。

69歳の爺なので高い音は聴こえませんが、聴こえなくても心地よさで感じる事が出来ました。

御社のような工房が草加市内にあることは市民として誇らしいです。

わかりやすいです!

まだレポートを読んだだけですが、素人の当方でも理解しやすく家庭的に設置できる状態になりましたら制作してみたいと思えました。

セッティングが楽しみなシステムと感じます。

【Z701-FE168SSHP】

ジェニファ、カレン、マイケル、クラプトン、ドミノ そして短時間でしたが、ガーファンクル、

山本潤子さんなど、ボーカルに全集中して聞きました。同試聴の方が、「ツイーターの距離を短く出来ない?」と質問されてましたが、さらに定位をもとめるのであれば、同軸タイプしかないのでしょう。ユニットの解像度はかなり、A36の柔らかい音質にも負けずカチッとし音も再生。ほれました。

やはり、Z800-FW168HRを試聴したく、次回お願いします。

元気で張りのある音…でもアンプ、CDPでかなり変わるかも。

【Z701-FE168SSHP】

視聴室に入りZ701-FE168SSHPだけが設置されているのを見て、思わず「ずいぶんスマートで、大丈夫かな」が第一印象でしたが、15分間で20曲のデモ音源を聴かせていただき、どの曲も張りがあって切れ味のいい元気な音…やっぱりFostexの音だと安心しました。低音も入っていればバッチリ出てきます。でも、ボーカルはややきつめ、奥行き感、空間の広がり感も今一つと感じました。(デモ音源は10曲くらいにして少し長めに聴きたかった)

音色は不思議と自宅でサブで利用している3ウェイのSP(パイオニアのS-955Ⅲ)に似ていて、S-955Ⅲにムチを入れた様な感じの音でした。利用しているアンプが同じアキュフェーズだからかもしれません。(35年も聴いているS-955Ⅲにムチをいれたらこときれる?(笑))

自宅ではメインSPにD-58ES(FE-208ESR)を利用していますが、低音はZ701-FE168SSHPの方が出ている感じがします。なお、D-58ESはアンプをアキュフェーズのE-308からNmodeのX-PM7にしたら音がかなり変わりましたので、Z701-FE168SSHPもアンプ、CDPを変えて聴いてみたいですね。

利用中のSPは2台とも大型なのでS-955Ⅲはそろそろ引退…と新規購入を考えています。