Z1-Livorno レビュー総合

Z1-Livorno レビュー投稿フォーム

Z1-Livorno お客様投稿レビュー

楽しくいい音

12月中旬にキットの到着。正月の暇つぶしには最適でした。若干の加工精度の狂いはあったものの力ら任せにクランプで圧着、表面の研磨でスッキリさせ1月末には音出しまで行きました。

しかし、どうもベニヤ板の断面が気になり化粧バッフル版を追加し、さらに「孫」の攻撃を回避するためにグリルを作りました。

marantz:NR1200

常識を超える低音の量感と全体の解像力に少し驚く

製作にはボンドの定着を含め丸々1週間かかりました。塗装はしていません。セカンドハウスとしているマンションの一室の短辺方向に設置する予定。AV用のメインSPにしてクラシックBlu-ray/DVDを視聴します。(STR-DH590,UBP-X700)概ね良好だが、曲目(CD鑑賞時に多いが)により低音がボンボンすることがあるのが玉にキズ。近くセンターSP(DALI-SPE VOKAL)及びリアSP(Z601+Z-Modena MK2)を御社の音響ポール二段重ねの上に設置して5.1CHを構築する予定。どんな音が出るか楽しみです。

楽しい買い物ができました。

8月中旬キット到着、即日組み立て、その後猛暑日が続き外での作業が出来ず9月は休日毎に雨が降り、塗装作業が進みません。その間、木工塗装動画セミナーを何度も視聴 、艶なし塗装で塗装色はマホガニーに決め染色塗装、ウエスで拭きとりすると、結構な毛羽が立ちそれからまた、最初の素地調整を念入り行い、再度染色かなり濃く塗りました。サンディングシーラーで下塗り中塗り仕上げ塗りを行い特に支障なく10月初旬完成、予想以上の出来でした。

クラシック、ジャズを中心に毎日1、2時間聴いて楽しんでます。

Maranta PM4200

s.m.s.l SA-50

eleklt TU-8100

TEAC CD-P1850

PIONEER PL-1200

Fostex Fe103-Sol

Fostex FE203✖️2

いやあ大感激で出てくる音に驚愕!!

まず組み立てからお話します。

木のカット精度が素晴らしく、しかもダボ付ですからボンド付けで大きなヘマをしない限り立派に仕上がってしまいます。

送られてきたキットに付属されている説明書だけで組み立てを進めていくには経験者にとってはこれで役に立つでしょうが私のレベル(スピーカーキット2回目)では不安です。なので特典ページのURL先の組み立て手順を眺めながらが安心感があり着実にできます。工房経験のない私でもこのキットは大変楽に完成しました。

塗装はDIYで自宅内のアチコチでちょこちょこ切ったり貼ったり、又釘やビス留めなどもそれなりに楽しく進める方ではあります。

しかしこのスピーカーボックスへの塗装は初めてで、大山様のビデオ講座も拝見させていただきましたが、とても根気のいる仕事で私の精神力では無理があり、何度も重ねていると塗りムラが発生してしまい、見苦しくなり、結局は簡単な方法で仕上げてしまいました。次回いつか新たな塗装の機会には真剣に取り組み、その詳細を書き記したいと思います。

さて、音の方ですが11月初旬に完成し、初めての音出し時は低音のボンボンする異音が気になりましたが大山様のサポートを得てここはグッと我慢我慢で1ヶ月が経過しました。

約200時間のエージングが完了しましたので本来の個人的なレビューをさせていただきます。

このスピーカーは約1か月前の組み立て後の初めての音出し時にボンボンという音が気になりましたがエージングで見事無くなりました。そして初めての音出し時より、このスピーカーの音はきっと自分の気に入る音になるだろうという直感があり、エージングの毎日が楽しいものでした。

私は低音の出方をいつも非常に気にしています。新しいCDを買った時なども演奏の良し悪しより低音の良し悪しの方が気になってしまいます。

Z1-Livornoの低音は素晴らしいものでした。いろんなジャンルのCDを聴いてみて思ったことは目を閉じてオーケストラの曲をそこそこボリュームを上げて聴いて見ると、ホールの最前列中央の席を思わせました。お世辞ではありません。

一番それを感じた時の音楽はカラヤン指揮のドボルザーク「新世界より」の第1楽章です。1985年2月のレコーディングで、ウィーンフィルハーモニーの演奏です。最初から最後まで私をその場に釘付けされました。堂々たる音、ティンパニーの音は異常過ぎる位リアルに鳴ります。腰を抜かす程の驚き、正に驚愕でした。

クラシックが最も合うのかな?と思いきや、いやいやポップス、タンゴ、歌謡曲、ジャズ、何でも来い、の感じです。

つい最近入手したCDに演歌歌手 神野美伽の「矜持(きょうじ)」というアルバムがあります。2013年のCDですから決して新しくはありませんがこのCDの11曲目に「歌謡浪曲 無法松の一生(度胸千両入り)~ニューバージョン~」を大山様もZ社を取り巻く音愛好家の皆さまも是非一度このCDを手に入れられて、神野美伽の

度胸千両を聴いてみてください。度肝抜かれます!演歌好きでよかった!日本人に生まれてよかった!ときっと思いますよ。

どなたか私のこのレビュー見て、そして神野美伽の度胸千両入りニューバージョンをお聴きになった感想を聞かせてください。大山様もよろしくお願い致します。

とにかくこのZ1-Livornoの音はZ701シリーズの音とは世界が違います。素晴らしい音は低音の出方で良し悪しの大半が決まる、と思えるスピーカーです。

私は低音大好き人間です、と大山様に常に申し上げています。

このスピーカーの悪いところは見あたりませんが、更に欲を言えばもっとズシーンと身体にくい込むような低音が得られるサブウーファーなどのオプションを売り出してください。

尚、補足になりますがZ701のキット購入時にオプションで販売されていたスーパーツィーターをコンデンサーだけ変更してエージングスタート時より使用しています。

このスーパーツィーターの威力もスゴイです。私は73歳で、高音は1万ヘルツどころかもっと下までしか聴こえていない筈ですが、でも明らかにスーパーツィーターの効果は歴然としてありことが分かります。味噌汁に七味を少々振りかけるとぐっと味が締まりますよね。それくらいの違いは十分あります。

Z701がハイ上がりの音だとすればこのZ1-Livornoはロー下がりの音、なんて言ったりなんかして…。

このスピーカーに出逢えてよかった、本当にそう思っています。

大山様、Z1-Livornoのオプションで更なる低音増強を一日も早く販売されることを祈っております。

Best CP!

結論:兄貴分の2ウェイバスレフのZ800-FW168HRの実に1/3未満の価格からすれば、これはすごいHigh C/P(多分Best CP)だろうと思います。

購入動機:Z800-FW168HRを突板仕上げして、これをZ505 Trentoの上に載せました。これを里帰りした長女に見せびらかしたら「欲しい!」との有難いお言葉。長女には甘い妻には「長女が欲しがったから」という口実でまた音工房さんから仕入れて作ってプレゼントできます!でもZ800は長女には贅沢というものなので、Z1を仕入れました。

製作:仕上がりはまあまあ。組立て作業自体は、相変わらず高精度のダボ穴加工のおかげでスムーズ。仕上げはZ800で失敗を重ねて修正に苦労したウォルナットの突板貼りに再チャレンジしました。Z800のように複雑な形状ではなく単純な四角の箱なので、角ピンに仕上げれば突板貼りも完璧かと思いきや、木工は奥深いものです、目地払いで電動サンダーを使った際に稜部をダレさせてしまい、調整に手間取りました。また稜部分の突板の合わせは、突板貼り2回目で満を持してやった積りでも難しいものです。突板の裏に貼られた和紙の白い断面がどうしても稜部に出てしまい、結局は仕上げ塗りの時点で顔料系の油性ペンで和紙の白を目立たなくしました。Z1の次のプロジェクトには、貼る難易度は高くなるようですが、和紙無しの突板に挑戦します。外観的には単純な四角の箱なので何かアクセントを付けたく、当初はバッフル面左右の稜に大きなRを付けてこれに突板を貼ることを考えましたが、稜にRを付けるトリマーが安物の上に私の腕がいまいちで綺麗にR取りができなさそう、しかもR9.5にするとR部がダボ穴に被ってしまう計算なので断念。代案で12㎜厚のMDF合板でグリルを作り、これの左右両稜をトリマーでR9.5に加工しました。R加工部分は上からグリルネットを張るには十分な精度で仕上がり、グリルをBOXに固定する為のプラスチック製グリルホルダーの取付けも上手くできましたが、MDF板のスピーカー部逃げの為の穴あけは数度チャレンジしましたが、トリマーの刃物が暴れて真っすぐに綺麗にできません。上からグリルネットを貼れば隠れますが、他の部分がまあまあの仕上がりなので残念です。ここの部分はジグソー加工の方が良かったのでしょう。

音のインプレ:音出しして未だ30時間ほどの為か、ソースによってはヴァイオリンやヴォーカルで刺激的な音が出ることがあります。よく聞く楽曲は、バッハのヴァイオリンコンチェルトやヴィヴァルディの調和の霊感などを在宅勤務中に小音量で聞くのにはじまり、仕事の後は何でもござれで、無伴奏チェロから交響曲系、ジャズ、プログレッシブロックまで。寝る前の仕上げにはウイスキー片手にダイアナクラールや中溝ひろみのジャズヴォーカル、それにカルメン・ハバネラで癒しの時間。

ブレークイン完了後には刺激的な音が取れ、かつビビッド感のある音になってくれるものと期待しています。去年組んだZ800ではブレークインにさほど時間がかからなかったと言うか、最初から耳障りな音があまり出ず、余韻の表現が見事でした。Z1は、High CPのウーハーと箱の設計の秀逸さが要因だと思いますが、わずか10Lのバスレフからは驚くほど低音が出ますが、高音が聞こえ難い私には低音が厚すぎます。先輩諸兄がヴォーカルの定位と表現を絶賛されていますが、確かに定位は良さそうです。Z800との比較はフェアじゃないでしょうが、先に作ってしまったZ800に比べて、音の緻密さとか余韻の美しさは、やはりZ800にはかなわないようです。(このコメントは、Z800+Z505で40万円ほどつぎ込んだ自分に対するExcuseなのかも知れませんが・・・。)

F特:それから、Z800では小音量でもきれいに再生できますが、Z1では音量をもう少し上げないと高音と中低音のバランスが取れない印象です。ただこれは私の耳のF特のせいかも知れません。つまり、もともとメニエール病のせいで軽い難聴があるうえに60歳過ぎて高音が聞こえなくなったので、音量を上げないと耳のF特がフラットにならないような印象になるのかも知れません。(ただ疑問なのは、Z800は小音量でもバランスが取れているように感じるし、細かな音が聞こえます。)因みにZ800とZ1では仕様書上で能率が2dBほどの違いがあるので、同じ音圧で聞こうとすると、Z1の時は2dBほどアンプのゲインを上げれば良いはずですが、実感としては3~4dB上げる必要があるように感じます。何故か?やはり私の耳のF特なのかも知れません。Z1を小~中音量でも美しく鳴らすには、大山社長がスーパーツイーターのページで言われるように、8K~20Kの帯域をスパイス的に加えるためにZ501のようなツイーターを付けてやれば良いのかも知れません。特に私のような難聴/高齢者については。今度試してみます。

Z800+Z505 の1/6以下の投資だと考えれば、やはりZ1はBest CPであることは自信をもって報告できます。今回仕上げたZ1は来月に長女の元に嫁入りします。次には長男のを作ります。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

低域のボンつきのこと

メルマガにZ1-Livornoの低域ぼんつきについて書かれていましたので、レビューとして書くのは少々違うかもと思いましたが投稿します。私のZ1-Livornoも低域にボンつきがあり、一時は捨ててしまおうかとも考えたほどでした。なお、現在(音出し後約1年経過)の評価は★4つです。★5つでも良いのですが、これ以上のものが無いわけはないと思っていますので。

主な機材

CDプレーヤー:パイオニアPD-50AE

アンプ:マランツPM8006

音源:CD、SACD 主に交響曲

他の所有スピーカー:Z701-OMMF4、Z601-OMOF101

スピーカーの配置:6畳和室の短辺方向に、約1300㎜の間隔でLとRを、各々600㎜の高さのスピーカー台に乗せています。スピーカーの背面は壁から約300㎜ といったところ。

音出し当初、オーケストラの中の木管楽器が非常にきれいな音だなと感じましたが、コントラバス等の低音楽器が鳴り始めた途端、ボーボーという音でびっくり。バスレフダクトからかなりの空気の出入りがはっきりと見えるようで、手をかざすと団扇に当っているような感じでした。ダクトを外したり他の長さのものと入れ替えても変化なし。

すでに諸兄のレビューを読んでいたので、ダクトにスポンジを入れると良いようなので、安い台所用スポンジを入れて見ました。効果ありで結局、音出しから1年経った今でもスポンジは入れています。今も取り外すと、当初ほどのボンつきはありませんが低域が厚く響きすぎます。使用したスポンジは厚みが十数ミリ、幅60㎜、長さ120㎜程度で、これを短方向に少し丸めてダクトに入れますが、ダクトは完全には塞がず、載せる程度にしています。

スポンジを入れることに抵抗があったので、最初はエージングで良くなると信じて20時間ほど鳴らし続けたり、エンクロージャー内に吸音材を入れてみたり、近所迷惑も顧みず少々大きな音で鳴らしてみたりしましたが、若干の改善があったように感じただけで、ついにスポンジ挿入と相成りました。

さてその音ですが、木管の音のきれいさ、金管の輝き、定位の良さ、雰囲気などZ701-OMMF4より勝っています。さらにスーパーツイーターを追加、付属のコンデンサを使用し、逆相接続し、より解像度が上がったように感じます。ただZ701-OMMF4やZ601-OMOF101より音が小さく、アンプのボリューム位置がZ701-OMMF4で10時の時、同じ程度の音量を得るにはZ1-Livornoでは11時半から12時になります。良い音なので聴きこむうちにさらにボリュームを上げたくなります。近所迷惑の前に家族迷惑ですね。

Z1-LivornoはB&Wの805を目指しそれを凌駕したとのことですが、実は小生、10数年805Sを使用していましたが使いこなせず手放し、その後Z701-OMMF4やZ1-Livornoを購入作製してきました。Z1-Livornoは805Sより良い音で安心して音楽が楽しめます。今後低域がどうなるか見ていきますが、今Z702-Bergamoを作製中です。レビューをみると相当良いようなので、完成後はZ702-Bergamoばかり使うようになり、Z1-Livornoを忘れ去ってしまうかもしれません。さてどうなることか。

ところで、ここに書くことでは無いのですが、Z701-OMMF4のユニットをOM-MF4-MICAに変えたものを大山様は85点と評されていたと思いますが、小生はMICA版の方がOMMF4より良いように感じます。Z701-OMMF4は真夏の太陽でギラギラに照らし出している感じ、MICAのほうは秋のさわやかな陽に照らされたように感じています。それでもZ1-Livornoのほうが良い音ですが。出来ましたらZ701-OMMF4のMICA版キットなど作っていただけると有難く思います。余計なことを書き失礼いたしました。以上

想像以上の音でした

初めてのスピーカー制作。

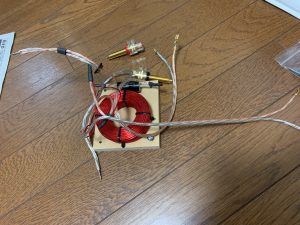

スピーカー接続部分の部品名も分からず悪戦苦闘。

仕組みが分からず、説明書をプリントアウトして何度も読み直したが、「コイルとコンデンサーがどうしてこの接続になっているのか」理解できず、迷いながら中学生以来やったことのなかったハンダごてを買ってきて作ってみた。

最初の音出しの印象は「低音不足で硬い」。しかし、二日ほどかけて音出しを続けると低音が豊かになってきた。

一月ほど使うと、30年以上使ってきたパイオニアS-99Tを上回る高音と低音を出すようになってきた。これには驚いた。コストパフォーマンスは非常に高い。

なぜ、この大きさと重さで、この音が出せるのか未だに不思議だ。

タイトボンドも余っているし、木工クランプも買ったので、ついでにZ702-Modena(V6)も作ってみたが、これも想像以上の音を出している。

欲が出て、上級機種も作りたい衝動に駆られましたが、それはまたの機会にします。

価格とサイズを超えた描写力に驚き

キットが届いてから完成まで4か月もかかってしまいました。

というのは、前面バッフルを無垢板に換えることにしたためで、30mm厚の楢材を切り売りで購入して、穴あけや座ぐりなどの加工は自身で行いました。

せっかく自分で穴加工をするのだから、と思ったら完成品とキットでツイーターの位置が違うのが気になり問い合わせたところ、大山様からは「ほぼデザイン上のところで… 」とのご回答だったので、ツイーターを10mm、ウーファーを8mm高い位置にしてみました。

また、オリジナルでは側板に挟まれていたバッフルを前面に貼りつく構造に変更して、側板の前縁を板厚分切り落としています。

箱の組み立ては正確なダボ穴のおかげで位置ずれを気にせずに済み、そしてオリジナルのクランプがとても使いやすいので、作業は楽で確実でした。

塗装はオスモのノーマルクリアを1回塗り後軽く研磨、で仕上げています。(昔、何かの記事で、スピーカーにいろいろな塗装をしたら、ニスがラッカーや突板に圧勝していたのを見たことがあるので。)

音は、B&W CM5 S2 (2016年購入)と比較しています。

Marantz M-CR612 に両方のスピーカーをつなぎ、同じボリュームで鳴らしたところ、Z1の方が音量が小さく、第一印象は、音像の焦点がとてもはっきりしていて鮮やかなことに驚きつつ、ずいぶん痩せた音だなあ、というところでした。

ところがその後、エイジングが進むにつれてどんどん筋肉質になってきて、楽器本来の響きが付き、細かいニュアンスもよく伝わってきます。

Z1は、ほんとに余分な響きがなく、スピーカー至近距離で聴いたときに付帯音がほとんど感じられず、後ろで聴いてもトーンコントロールで高音を落としただけのような音になっています。

解像度も段違いで上回っており、CM5ってこんなにもごもごした音だったんだ…と思いました。(CM5を買ったときにはまわりにいたライバルに比べて解像度で負けていなかったはずなのに。)

小さい会場でのJazzのライヴ録音では、CM5は目の前で演奏しているけど像は広くぼやけた感じで、Z1では会場の空間が少し遠くに鮮やかに再現される感じ。

フルオーケストラでは、CM5はスピーカーの間にオケが展開する感じで、旋律などは鮮やかでわかりやすいけどオケ全体の情報量はじつは少ないのですが、Z1はスピーカーの奥に空間ができてそこにオケの姿がはっきり見え、いろいろなところで何が起きているかが捉えられる感じです。

セッティングは、部屋のせいもあるかもしれませんが、めちゃくちゃシビアで、最終的に2つスピーカーから出るビートの壁がちょうど接するところに置いたのですが、この間隔を10mm変えただけで、ぶつかって尖ったビートになったり(ちょっと頭痛がします)、音の立ち上がりが2つに離れてしまったり(しまりがない感じ)、なのでミリ単位の調節が必要でした。

ここをうまく決めると、低音のつながりはきれいでありながら、立ち上がりの早い音圧をしっかりと感じることができます。

じつは、うっかり片方のスピーカーケーブルを逆接してしまったことがあるのですが、その時には強烈に頭を揺さぶられるような目にあいました。

音源によってはバスドラのビートなどが生々しすぎて圧迫感がある(壁に近いせい?)ので、ダクトの調整をしてみようかと思っています。

それと、スーパーツイーターがものすごく気になる… そういうところを自分でバージョンアップできる楽しみを得られたこともうれしいです。

しかも、音質はすでに自分が手の届く範囲の大手メーカー完成品をあっさり上回ってしまっているわけで… 音工房Zさんは魔法使いではないかと思えてしまいます。

音はきれいだが音圧が足りない

従来のシステムは6畳間長辺中央で、ベッドに腰かけて聞くしかなく、リラックスできませんでした。

椅子が短辺中央なので反対側にZ1-Livornoを設置しようと思ったのですが音圧が不足です。

本来は16cm位以上のSPが必要だったのでしょうが、79歳の年寄りには気が回りませんでした。

結局、机の上の棚に設置し、低音用アンプを購入し2.1CHにして、本来の目的に近づきました

アンプはデノンAVR X550,低音用スピーカーは50年前に買った、JBL L101です。

ソースは、TAKE FIVE, チュニジアの夜、サッチモのオチチョニア、オルガン曲、モルダウ等々。CDをリッピングしたもの、192KHzのハイレゾで購入したものです。

素人の耳でもわかる音の違い

使用機材は次のとおりです。

スピーカー:Dali ZENSOR 1

プリメインアンプ:TEAC AI-301DA

CDプレーヤー:marantz CD5005

普段はCDやBluetooth経由で邦楽などを聴いたり、テレビ(TOSHIBA REGZA 55X9400)の外部スピーカー出力端子にスピーカーをつないで、切り替えながら視聴しています。

購入のきっかけは、音作りに真摯に向き合う御社の存在を知ったことです。

初めての自作で、塗装については、木工塗装動画セミナーを参考にしました。色むらがあるなど、それなりの出来ですが、愛着が生まれました。

スピーカーのサイズはZensor-1よりやや大きい程度ですが、低音がよく出ています。オーディオについては全くの素人ですが、音声やそれぞれの楽器の音が明瞭で、明らかにZensor-1の音質を大きく上回っていました。

テレビ視聴の際は、サッカーやMLBなどスポーツ番組をよく見るのですが、風の音や観客のざわざわした音などがよく聞こえ、その場の雰囲気を感じることができます。また、音楽や映画の効果音等が生々しく聞こえてきます。

高音も満足していたのですが、スーパーツィーターキットも後日購入してしまいました。弦楽器がより艶やかに流れる印象です。

価格、音質いずれも大満足です。